先日、サマーハウスのある街の唯一のカフェテリアで鶏肉をトッピングしたサラダを食べたところ美味しかったので自作しようと思い立った管理人である。

そのサラダはレタスがベースでちょこちょこと小さなあまり味の濃くないオリーブが入っているぐらいであった。そこにトッピングでチーズやら鶏肉やらを選べるという具合である。ドレッシングはシンプルなビネグレットでお皿の淵にバルサミコ酢が垂らしてあってお好みでというものであった。鶏肉は胸肉をおそらく茹でたものであった。というわけで自作にあたってどう鶏胸肉を茹でるのが良いか、というところから始まるのである。YouTubeにはたくさんの「鶏ハム」レシピがあるのでそれを参考に自作することとした。

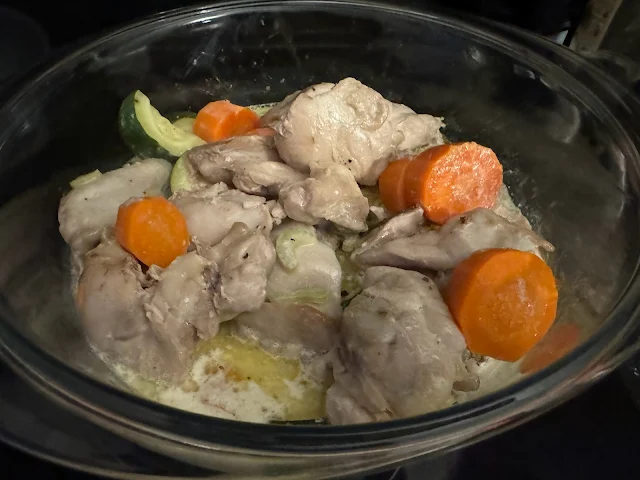

日本の鶏肉とラトビアの鶏肉には実は大きな違いがある。それは大きさである。

ラトビアの鶏肉は全てが若鶏のものなのでいかんせん何もかも小さい。日本の動画を見ていると胸肉ももも肉も大きさとしては日本のものはラトビアのものの約2倍である。そうすると調理時間を加減しないとパサパサになってしまうかもしれない。

というわけで、調整済みレシピで、

- 均等な厚さになるように胸肉を開く

- 適当に塩して10分置く

- ラップとアルミホイルで成形して熱湯で3分茹でる

- 火を止めて30分放置

- 湯から取り出して室温で1時間放置

- アルミホイルを剥がして適当な容器に入れて冷蔵庫で保存

である。

|

| 左、3分茹でる。右上、火を止めて30分放置後室温で粗熱をとったらアルミホイルを取り除いて冷蔵保存。右下、今回は生のディルを巻き込んでみた。500g入りのパックに四枚胸肉が入っていたということからもいかに小さい胸肉かお分かりいただけると思う。 |

日本にはサラダチキンなるものがコンビニで買えるということで大変羨ましい。だが、この自作鶏胸肉ハムも捨てたものではない。管理人は主な目的として朝食用をイメージしているのだが、ワインのつまみにも最適である。